1894

1914

1929

1945

La présence d’origine européenne sur le territoire de Val-Barrette remonte à 1894, moment où le colon Thomas Brunet, arrivant de Thurso, s’installe sur le futur territoire de la municipalité. Il pénètre alors le futur territoire de Val-Barrette par celui de Kiamika, où un colon, Isidore Carrière, l’héberge le temps qu’il se construise une première habitation. Les années suivantes, plusieurs suivront son exemple et, en 1898, on compte déjà une vingtaine de familles installées sur la rivière Kiamika entre les futurs villages de Lac-des-Écorces et de Kiamika. La colonisation de Val-Barrette semble continuer ainsi jusqu’à la deuxième décennie du 20e siècle.

En 1909, le tracé du chemin de fer du Canadien Pacifique, reliant Nominingue à Mont-Laurier, est terminé et Val-Barrette se trouve sur la voie ferrée. La colonisation y étant déjà bien ancrée, on prend la décision d’y construire une station ferroviaire, la Routhier Station. Cette station donne un second souffle au village. D’une part, elle permet l’arrivée facile de nouveaux colons, mais surtout elle connecte la région aux marchés montréalais, ce qui permet aux industries, qui doivent exporter, de se développer sur le territoire de Val-Barrette.

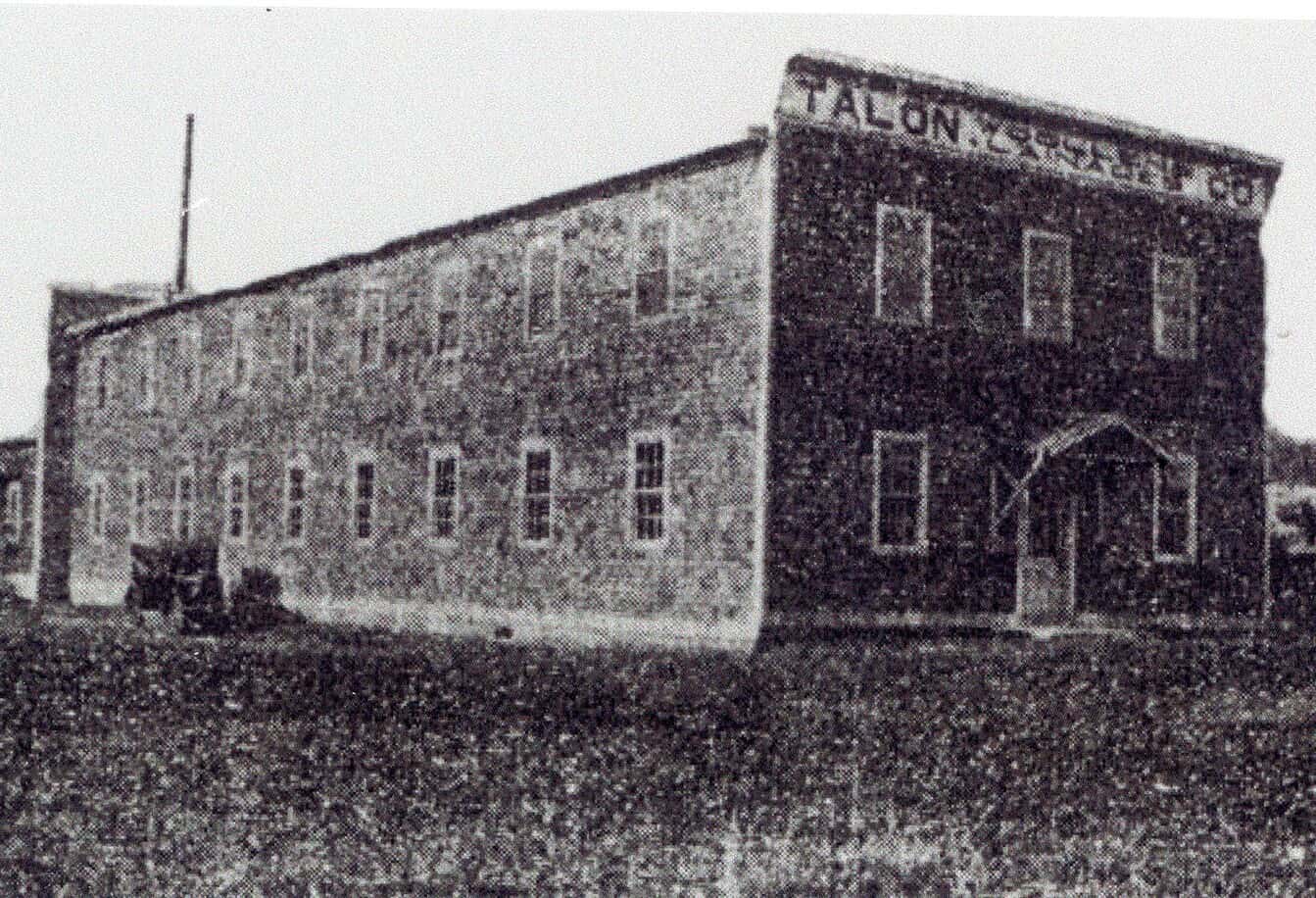

L’industrie forestière prend alors une importance toute particulière à Val-Barrette. La Routhier Station devient le lieu d’exportation privilégié par les forestiers de Kiamika et de Lac-du-Cerf et le village de Val-Barrette devient la plaque tournante de l’industrie forestière sur la Basse-Kiamika. Devant ce dynamisme, plusieurs se lancent dans l’aventure forestière : les colons-agriculteurs en vendant leurs surplus forestiers et d’autres en devenant des jobbers, sous-contractants pour les compagnies forestières, ou en s’engageant comme bûcherons sur les chantiers pendant les mois d’hiver.

Cette effervescence qui survient à la fin des années 1910 et qui aura stimulé la colonisation de l’endroit justifiera le besoin de cette communauté grandissante de se doter des institutions nécessaires à la vie de village. En 1911, les enfants sont suffisamment nombreux au village pour justifier la construction de la première école. L’année suivante, Val-Barrette devient une mission catholique. Les habitants ont dès lors accès à un prêtre-missionnaire qui vient dire la messe périodiquement à l’école, qui sert aussi de chapelle. En 1915, on construit la première église, l’école devenant trop petite pour accueillir tous les fidèles. Juste à temps pour l’érection de la paroisse l’année suivante, dédiée à Saint Joseph, et du premier curé résident, Josephat Cossette.

Alors que le village se dote d’institutions scolaires et religieuses, on se dote également d’un premier statut municipal. On s’associe alors au village de Lac-des-Écorces pour créer la municipalité de Campbell-Est en janvier 1914 et, en juillet, on s’en sépare pour créer la municipalité de Val-Barrette. La municipalité continuera d’exister jusqu’à la vague de fusion du début des années 2000, moment où elle reforme une municipalité avec Lac-des-Écorces.

Les années 1920, dynamiques pour le village, se terminent malheureusement par la crise économique de 1929 qui impacte fortement le secteur de la foresterie. Le village de Val-Barrette continue toutefois à se reposer en bonne partie sur l’industrie forestière, notamment grâce à des entreprises aux reins solides, comme le moulin Meilleur, qui sont parvenus à survivre à la crise.

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l’industrie touristique prend de l’essor dans la région, Val-Barrette continue de se reposer sur l’industrie du bois. Cette situation change à partir des années 1980. On sort alors des deux crises pétrolières des années 1970 et le début des années 1980 est marquée par une crise économique mondiale qui vient donner un autre coup dur à l’industrie forestière. Val-Barrette n’a alors d’autres choix que de diversifier son économie. Aujourd’hui, une partie de son activité économique a été redirigée vers la villégiature, mais la transition économique vers le tourisme est encore dans son enfance et les reculs successifs de l’économie forestière au 20e siècle continuent de se faire sentir, encore aujourd’hui.